大家都知道,专利申请授权后还可能因各种原因被宣告无效,如权利要求不清楚,说明书没有充分公开发明,权利要求得不到说明书的支持,不具备新颖性、创造性等。除发明创造自身高度的原因,有相当一部分专利被无效是由于申请文件撰写问题所导致的。除此之外,有没有其他原因会导致专利无效呢?以下案例值得大家关注。

案件涉及专利号为ZL200780042463.2、发明名称为“光反射用热固化性树脂组合物及其制造方法、及使用了所述树脂组合物的光半导体元件搭载用基板及光半导体装置”的专利(“涉案专利”),是由专利侵权纠纷引发的专利无效案件。

涉案专利权利要求1保护一种光反射用热固化性树脂组合物,包含如下特征:“在模塑温度100℃~200℃、模塑压力20MPa以下、及模塑时间60~120秒的条件下,传递模塑时产生的溢料长度为5mm以下”。其中“溢料长度”应当如何解释,成为案件争议的焦点,并最终导致专利权被全部无效。

权利要求解释的概念源于法院界定被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,但权利要求的解释并非侵权纠纷处理过程中独有的概念,在专利授权确权过程中确实同样需要对权利要求进行解读,以确定权利要求的含义和范围并确定其与现有技术的关系。在专利授权确权程序中,对于权利要求的解释原则实际归于说明书和权利要求书是否清楚的规定之内。第二十六条第三款 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。

第五十六条第一款 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。

第二十条第一款 权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的范围。

第二部分第二章第2.1.1节 说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。说明书的表述应当准确地表达发明或者实用新型的技术内容,不得含糊不清或者模棱两可,以致所属技术领域的技术人员不能清楚、正确地理解该发明或者实用新型。

第二部分第二章第3.2.2节 权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下,权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚,这种情况也是允许的。

说明书【0072】段记载:在本说明书中使用的用语“模塑时的溢料长度”是指:使用图4所示的溢料测定用模具,进行了传递模塑时,从模具中心部的型腔朝向模具的上模和下模的合箱缝的间隙,向放射方向溢出的树脂固化物的最大长度。

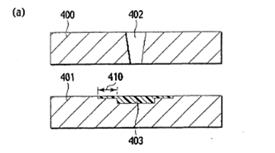

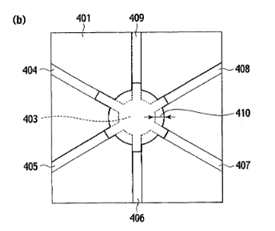

本专利说明书【0139】-【0140】段记载:溢料测定用模具包括一对上模400和下模401,上模400具有树脂注入口402。下模401具有:与树脂注入口402对置的型腔403;从型腔403朝向模具外周部延伸的6条间隙404、405、406、407、408及409。6条间隙的宽度分别为5mm,深度依次为75、50、30、20、10及2μm。溢料如图5所示,表示树脂组合物从型腔403的外延沿各间隙流入而固化的部分410。在本发明中规定的“溢料长度”是用卡尺测定由参照符号410表示的溢料的最大值得到的值。

基于说明书文字部分的记载,“溢料长度”即是指沿各间隙(即,6条不同深度的间隙)流入而固化的最大长度。而结合附图来看又不尽然。附图(b)中由参照符号410表示的溢料标记于两条间隙(407和408)之间,而非间隙内。附图(a)又与附图(b)不同,如果溢料是指附图(b)中由符号410表示的间隙间的溢料,那么在附图(a)中应该位于下模的上表面之上,而非上表面之下;而如果溢料是指各间隙内固化的部分,则由于各间隙均有一定深度,且一直延伸到下模的外沿,那么表示各间隙深度的线条应该延伸到下模的外沿,不应截止于410外沿。显然,不论哪种情形,附图(a)的表示均不正确。

溢料长度在本领域没有公知的含义,但在日本的一些专利文献中有提及。

JP2007-119547A中,测试模具具有2μm、3μm、5μm、10μm、20μm、30μm、50μm 深度的间隙,溢料长度指50μm以外的5条间隙内的溢料的最大值。

JPS56-149454A中,测试模具具有100μm、50μm、30μm、20μm、10μm深度的间隙,测定各间隙内的溢料长度。

JPH07-179729A中,测试模具具有10μm、30μm、50μm、75μm、100μm深度的间隙,溢料长度指75μm间隙内的溢料长度。

涉案专利说明书文字部分的记载与现有技术中提及的溢料长度的测试方法一致,均测试各间隙内的溢料。

无效程序中,请求人提出权利要求1中“溢料长度”的含义不清楚。专利权人认为,本专利说明书已经明确定义“溢料”,是指从模具的上模和下模的间隙渗出的“渗出溢料”,而不是在该狭缝内流动的“狭缝溢料”【注:专利权人将说明书中提及的间隙404、405、406、407、408及409称之为狭缝,“渗出溢料”指这些间隙之间的溢料。“狭缝溢料”指这些间隙内的溢料】。

合议组认为,权利要求的清楚表达,对于确定专利要求的保护范围非常重要,如果本领域技术人员依据专利说明书的记载,仍不能清晰、明确地理解权利要求中所述用语的技术含义,从而不能准确界定权利要求的保护范围,则该项权利要求是不清楚的。

关于“溢料长度”,根据专利说明书第0072段的描述,并不能清晰地确定出本专利所述“溢料”是指专利权人主张的从模具的上模和下模的间隙渗出的所谓“渗出溢料”,而不是指在模具的6条间隙内流动的“狭缝溢料”。根据说明书第0139、0140段的描述,“溢料”应该是指沿“各间隙”流入而固化的部分,并非专利权人所解释的渗出到上模和下模的间隙中而固化的部分。附图5中有两处标注了410,图b中的410示出外延固化部分明显不是下模具6条间隙中的溢料,而是在上下模具贴合面之间形成的溢料,很可能就是专利权人主张的渗出到上模和下模的间隙中固化形成的“渗出溢料”;附图5中图a也有410,根据该图,不能明确解读出此处的410是图5b中示出的410,也不能读出该处410是指下模具6条间隙中的溢料。因此,本专利说明书中有关“溢料长度”描述和定义不够清楚,本领域技术人员根据说明书的记载,不能清晰而确定地知道本专利权利要求1中的“溢料长度”到底是指下模具6条间隙中流入的溢料长度,还是专利权人所主张的上下模具贴合面之间流入的“渗出溢料”长度,权利要求1的保护范围不清楚。

前面提及的现有技术中,有两篇都和本案专利权人有关,因此专利权人对于溢料长度在现有技术的含义无疑是非常清楚的,涉案专利说明书也并未明确记载溢料长度的含义与现有技术有何不同,在此情况下,对权利要求中的术语作出与现有技术不同的解释,依据明显不足。

本案中专利权人之所以如此主张,主要是出于侵权诉讼的需要。因为按照专利说明书文字部分的记载,被控侵权产品并不落入涉案专利的保护范围,在此情况下,恰好在说明书附图中的一处标识似乎给出了可作不同解释的依据,而照此解释,被控侵权产品必然会落入涉案专利保护范围,致使专利权人依据附图对权利要求进行了解读,而又不能自圆其说。

也就是说,与多数涉及清楚问题的专利无效案件不同,本案中专利被宣告无效可以说很大程度上是由于专利权人的主观原因造成的。本案中,如果专利权人对于溢料长度的主张与现有技术中的含义一致,结合现有技术,溢料长度的含义应当认为是清楚的。因为即便附图中的参照符号410标记在两条间隙之间,但由于溢料长度是由参照符号410表示的溢料的最大值,410可以是沿整个圆周方向,并不仅指标记处。而由于6条间隙处缝隙较大,间隙内的溢料程度显然高于间隙间的溢料程度,溢料的最大值也将位于间隙内。如此,则溢料长度的含义与现有技术并无不同。也即,虽然说明书中对于溢料长度含义的记载有缺陷,但如果专利权人想要对其含义作正常解读,依然是有解读空间的,专利权人甚至可以借助无效程序来弥补申请文件记载的缺陷,维持专利有效是完全有可能的,是专利权人对溢料长度这一术语的歪解导致了专利被无效。

本案也警示专利权人,不仅要重视申请文件的撰写质量以期获得稳定的专利权,在后面的确权程序中也要谨慎应对,应对不当同样会导致专利无效。这也要求专利权人在确定维权策略时,一定要全盘考虑被控侵权产品和专利情况,谋定而后动,本案专利权人这种剑走偏锋的作法并不可取,应引以为鉴。