一、引言

创造性的判定公认具有一定的主观性,而对那些看起来简单的发明,这种主观性会表现得更为突出。评判者往往在考察现有技术状况之前,就有了发明“得来容易”的主观印象,从而使得随后创造性判定成为了对已形成主观印象的验证。例如,不考察发明实际解决的技术问题,而是找寻现有技术中是否已就进行该发明给出了“指引”,忽略甚至无视现有技术中存在的相反教导等。笔者承办的圣和专利[1]无效及两审行政诉讼中的经历,即是典型的例子。

在无效程序中,圣和专利的创造性获得了国家知识产权局的肯定。[2]但行政一审判决将实际解决的技术问题上位化,根据现有技术的一般性教导认为,本领域技术人员有动机去研究奥硝唑的对映体,且认为发明未取得预料不到的效果,遂将国家知识产权局的决定推翻。[3]

行政二审程序中,作为2021年知识产权宣传周的示范案例,经最高人民法院知识产权法庭五人合议庭公开审理,终审确定了圣和专利的创造性。

二审判决的创造性判定严格按照“三步法”进行:根据说明书记载的效果,确定了国家知识产权局无效程序所认定的实际解决技术问题更符合法律规定,随后考察在案各项现有技术是否就该问题的解决给出了启示,且明确启示需是“具体、明确的技术手段,而不是抽象的想法或者一般的研究方向”,同时指明,用途发明的核心在于化合物的新性能,而非化合物本身。

判决以缜密严谨的论证,证明了貌似简单的圣和专利并非显而易见,完美诠释了 “三步法”应当如何运用。该判决对现有技术整体所给予启示的论证、对医药领域用途发明特点的考量、对“合理的成功预期”及现有技术所给出的“相反的教导”的讨论均具有指导意义。

二、 背景信息

圣和专利技术方案:

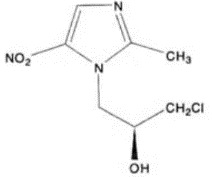

圣和专利保护如下结构左旋奥硝唑制备抗厌氧菌药物的用途:

左旋奥硝唑

请求人证据简介:

请求人使用两篇文献的结合挑战圣和专利创造性,最接近现有技术证据1是关于外消旋奥硝唑的临床研究综述,其中公开了奥硝唑的药理药效和副作用。[4]

另外一篇证据2是拆分制备奥硝唑异构体的方法,并未公开任何左旋奥硝唑的活性和毒性数据,该文献中提到拟对拆分出来的左、右旋奥硝唑活性进行检测,并表示活性如有差异,可以剂量减半。[5]

三、围绕案件的质疑

就圣和专利的创造性,一种看法是,奥硝唑抗厌氧菌用途已知,且申请日前左旋奥硝唑已被拆分出来并被建议检测其活性,这种情况下,想到对其活性和毒性进行检测,并进而确定左旋奥硝唑的抗厌氧菌用途应该很容易,所以圣和专利显而易见。

另外还有一种观点是,左旋奥硝唑的药物用途及性能由其固有属性决定,但左旋奥硝唑的拆分在圣和专利申请日前就已经公知,圣和仅仅是完成了左旋奥硝唑固有属性的检测,不应获得专利。

这两种观点的出发点都是基于了解了圣和的技术方案和效果之后,倒推得出圣和方案显而易见的结论,“事后诸葛亮”嫌疑很重。同时,也都没有考虑到创造性判断主体为没有创造力的本领域技术人员,其基于现有技术的指引并不能预测左旋奥硝唑的活性如何以及并不会自发地去考察左旋奥硝唑的毒性。

也就是说,以上两种观点均没有考察现有技术的整体就实际解决的技术问题究竟给出了什么样的指引和启示,未严格遵循“三步法”进行创造性评判。而一审判决被撤销的根本原因也正在于:“未遵守三步法的审查原则,没有从现有技术整体上判断是否给出启示”。[6]

四、圣和专利的创造性

二审判决的主要内容包括以下几个部分:现有技术的整体所公开的内容、实际解决技术问题的确定、现有技术给予的启示,以及创造性判定中其他需要考量的方面。

1. 现有技术整体内容的确定和考量

在本案的不同审级中,请求人和圣和公司均提交了现有技术证据,其中尤以圣和公司针对请求人主张和证据,用以证明现有技术整体状况的反证为多。

圣和公司提供的反证显示,在相应的综述文章中,奥硝唑的研发药企罗氏(Roche)早已详细报道过奥硝唑的神经毒性。圣和反证还表明,奥硝唑所处的硝基咪唑类药物家族中的其他药物,无论是否存在手性中心,也都存在类似的毒性。而出现这种现象的原因,是因为该类药物咪唑环上共有的硝基既是活性中心,也是毒性中心。由此说明,硝基咪唑类药物的硝基兼具活性和毒性,且该类药物的毒性与手性没有必然联系。

圣和公司同时注意到,请求人证据2表示将检测左旋奥硝唑的活性,但并未提供任何检测结果,也没有任何后续相关报道。同时,左旋奥硝唑的活性也无法预测。多方查询后圣和公司了解到,证据2系受国内某知名药企委托的研究项目,该药企检测确定左、右旋奥硝唑活性相当后,终止了项目的研究。此后,应圣和公司请求,该药企就相应事实出具了情况说明并作为反证提交。另外,证据2背景技术中援引文献称左、右旋奥硝唑副作用相当。圣和公司考察引文后发现,该引文的研究对象是左、右旋奥硝唑的生殖毒性,结论为二者毒性无差异。此外,请求人在一审程序中提交的证据表明,手性化合物拆分后异构体性能可能出现七种不同的组合。

圣和公司主张,判断现有技术的启示,应以上述证据及反证所构成的现有技术的整体为事实基础。

从下文的分析中可以看出,二审法院对本案各方提交的现有技术证据高度关注,[7]在判断现有技术是否给出启示时,将其作为一个整体进行考量,这些证据所呈现的事实对于确定圣和专利创造性起到了决定性作用。

2. 实际解决技术问题的确定

无效程序中,国家知识产权局基于圣和专利说明书记载的实验数据,确定圣和专利实际解决的技术问题为“提供一种减低消旋奥硝唑的毒性(中枢毒性)用药更安全的抗厌氧菌感染的用途。”但在一审程序中,该问题似乎被替换成了“使用奥硝唑的对映体替代奥硝唑用于抗菌应用”, [8]这一认定显然没有考虑圣和专利通过大量动物实验验证的,较之奥硝唑左旋奥硝唑毒性的显著降低,明显悖离了《审查指南》确定实际解决技术问题的判定规则。[9]而二审判决援引了《审查指南》“三步法”的定义后,根据圣和专利说明书记载的实验数据,尤其是关于毒理的研究数据,肯定了被诉无效决定对实际解决的技术问题的认定。

确定实际解决的技术问题通常是创造性判定的难点之一,作为解决技术问题的手段,技术方案本身很容易被“代入”到解决的技术问题中。例如本案中,请求人一直坚持,圣和专利所解决的问题就是“提供了左旋奥硝唑的抗厌氧菌感染用途”,不应当考虑中枢神经毒性的降低。[10]可以看出,请求人该主张的实质是将技术方案本身代替实际解决的技术问题。

与此同时,请求人将证据2提及奥硝唑异构体活性测试正在准备中解释为对异构体抗厌氧菌感染药用的启示。如此一来,其对证据2的解释,与其所主张的实际解决技术问题完成了“对接”,认为现有技术给出了启示也就变得“顺理成章”。一审判决事实上的认定和推理也是如此。

二审判决明确了实际解决的技术问题必须按照《审查指南》规定的原则进行认定,左旋奥硝唑的低毒性效果应当予以考虑。请求人和一审判决对实际解决的技术问题的误认也说明了,不严格按照《审查指南》的规定适用三步法导致创造性判定结果错误的高度可能性。

3. 现有技术给予的启示

根据《审查指南》的规定,客观判断技术启示的要点在于从“现有技术整体”出发,站在本领域技术人员角度,充分运用其掌握的普通技术知识,全面地分析现有技术的情况尤其是现有技术中与实际解决问题相关的内容,确定是否存在技术启示。[11]

就本案而言,除请求人用以挑战圣和专利创造性的证据1和证据2,二审判决创造性判定时不仅细致讨论了请求人据以挑战圣和专利的证据1及2所公开的内容,还充分考虑了在案的其他现有技术证据,例如圣和公司提交的反证3、6、8、9和12,以及请求人在一审提交的常识性证据。

其中,证据1是一篇综述文献,总结了奥硝唑的药理作用、毒理学研究以及临床应用结果,但没有对其异构体进行任何讨论。关于神经毒性,证据1仅提及“高剂量连续给药导致神经中毒症状,同剂量长期给予奥硝唑引起狗神经中毒症状较甲硝唑晚,其神经毒性为暂时现象,停药后很快消失”。而且,证据1指出“奥硝唑正常用量比较安全,副作用轻微,口服和静脉注射其急性和亚急性毒性均较低。其临床疗效确切,使用人群广,依从性好,毒副作用低,有较好的应用前景。”即,证据1并没有提示奥硝唑神经毒性需要解决,也没有提到过左旋奥硝唑,更没有就左旋奥硝唑是否有活性,以及使用左旋奥硝唑可以降低药物毒性进行任何说明和探讨。

证据2公开了一种奥硝唑的拆分方法,并表示“相应的生物活性测试正在准备中,测试结果将揭示这两种手性药物构型与生物活性之间的关系”,但证据2并未公开任何左旋奥硝唑的活性和毒性数据。证据2还提及,“如果消旋化合物的活性对映体可以被使用,所需的剂量减半即可”。也就是说,证据2检测异构体活性的目的只是为了确定左、右旋奥硝唑是否有一种异构体没有活性。如果这样的话,就可以只使用有活性的异构体,药物的剂量相应减半。但证据2根本没有提及过药物的毒性问题,更没有提到要考察异构体间毒性的差异。而前文提及的证据2委托单位的证明,也进一步证实了证据2对奥硝唑异构体活性差异的期望未能成为现实,故此当确定异构体间活性无差异后,对奥硝唑异构体的研究工作被终止。基于证据2不能预测奥硝唑异构体的活性,更不用说毒性了。

二审判决对于上述事实予以确认,认定“本领域技术人员在阅读证据1公开的信息时,没有动机去改进现有技术、进一步降低奥硝唑的毒性。因此,证据1没有给出降低奥硝唑毒性的技术启示,当然更不会给出发现左旋奥硝唑具有毒性低的有益技术效果并将左旋奥硝唑单独成药的技术启示。” 证据2仅给出了“光学异构体之间活性关系的一种猜测”,基于请求人提供的常识,对于左、右旋奥硝唑,本领域技术人员“不能合理预期其生物学活性或毒性”,且基于反证9就左、右旋奥硝唑对大鼠精子毒性相当的记载,就问题的解决给予了“相反的教导”,据此“本领域技术人员倾向于得出奥硝唑的两种光学异构体的毒性相当的预期”。

另外,虽然美国FDA及我国食品药品监督管理局就异构体研究均有指导性文件,但这些文件所规范的对象均为拟开发新药。奥硝唑为已知药物,其异构体并不属于这些文件要求的“必须研究活性和毒性的手性对映体”。而且,“基于硝基咪唑类药物已知的构效关系,本领域技术人员为了降低奥硝唑的毒性,通常的研发思路是对咪唑环结构进行改造,尤其侧链上的改造,选择光学异构体进行拆分使用并不是此类药物通常的做法。而硝基咪唑类药物数十年发展历程也印证了这一思路。”

在完成以上对现有技术整体的全面考察后,二审判决认为,证据1和2均未给出使用区别技术特征解决圣和专利实际解决技术的启示。

由以上论证过程可以看到,二审法院对现有技术的考察并没有止步于证据1和2是否公开了区别技术特征,而是全面考察了各方在案证据后,以严谨的引证和逻辑,层层递进地确证了证据2仅仅是猜测异构体的活性可能存在差异,并未就毒性问题及检测给出任何指引;硝基咪唑类药物既往研发改构历史、由此呈现的构效关系、以及硝基固有的毒性属性,均表明拆分并非解决毒性问题的“通常的做法”。

五、创造性判定其他需要考量的方面

二审判决在适用“三步法”的过程中,还明确提出,判断创造性还需要考量本领域技术人员对使用区别特征解决实际问题是否存在“相反的教导”?是否有“合理的成功预期”? [12]例如,在讨论是否有动机基于证据2的内容就对映体的毒性做进一步研究和分析时,二审判决认为,反证9关于左、右旋奥硝唑对大鼠精子活性毒性相当的报道,会使得本领域技术人员得出两种异构体“毒性相当的预期”,对左旋奥硝唑毒性的降低没有合理预期,加之拆分会增加成本,故本领域人员不会想到“将拆分获得的左旋奥硝唑或右旋奥硝唑单独成药”。

同时,二审判决还特别解释了何为用途发明的“合理的成功预期”,指出圣和专利为用途发明,而该类发明是基于发现并利用已知化合物的新性能而作出的发明,保护核心在于化合物新性能的应用。并进一步指出,如果“药用用途或者效果不能从化合物本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该化合物的现有用途中显而易见地得出或者预见到,而是利用了该化合物新发现的性能,并且产生了有益的技术效果,超出了本领域技术人员的合理预期,则应该认为这种已知化合物的药用用途发明具备创造性”。

最后,二审判决指出,鉴于已上市药物数量巨大,活性/毒性差异也大,且拆分成功二次上市“少之又少”,“本领域技术人员在缺乏具体、明确指引的情况下,通常没有动机对该化合物及化合物对映体进行相关研究。”具体对一审判决中提出的,本领域技术人员“会不会或者要不要去研究奥硝唑的单一对映体”,二审判决给明确提出,“需要结合现有技术的整体状况来判断。如果现有技术只是给出了本领域一般的研究方向或者存在相反的技术教导,并没有关于研究手性对映体的毒性明确、具体的技术启示,仅据此认定现有技术相应技术启示,容易产生后见之明的危险,低估发明的创造性。”

在完成多方严谨论证后,二审判决认定,“在本专利申请日前,本领域技术人员在证据1、证据2和本领域公知常识的教导下,并没有动机去研究左旋奥硝唑的毒性,并将其单独制药,本专利技术方案对本领域技术人员并非显而易见,国家知识产权局、南京圣和公司关于现有技术并未给出使用左旋奥硝唑降低消旋奥硝唑毒性技术启示的上诉请求具有事实和法律依据,本院予以支持。”

结 语

一项发明是否具备创造性,要看其是否解决了现有技术中客观存在并确实需要解决的问题,以及解决之道较之现有技术是否显而易见。但现实中,方案简单的发明往往会被认为得到容易,发明高度不够,不具备创造性。笔者认为,这种不考察现有技术整体状况,仅凭对方案难易之印象来决定发明的创造性的做法不但主观,而且错误。

事实上,法律也从未将发明的创造性与技术方案简单与否相关联。正如二审判决所明确指出的:“那些表面看似显而易见的发明事实上也可能具有创造性。”为避免依据后见之明低估发明高度的现象发生,需要结合现有技术的整体状况,“全面、谨慎、现实地评估,面对本专利所要解决的技术问题,本领域技术人员基于其所认知的全部现有技术,是否能够容易地得出本专利的技术方案。”

从技术层面考虑,解决同样的问题,方案简单研发投入少显然是更优的选择。以左旋奥硝唑为例,开发一个与其具有相同活性和毒性的新硝基咪唑类药物,所需的研发和临床投入远较左旋奥硝唑为高,长期毒副作用风险的预测和确定也要困难得多。换言之,较之性能相同的新结构药物,左旋奥硝唑成药具有显著降低的社会成本和用药风险。笔者理解,这也是本案证据9中美国FDA建议“对于已经上市的混旋体药物,可以单一立体异构体形式作为新药提出申请,并能得到专利保护”的根本原因。

一言以蔽之,看起来“信手拈来”的发明并非必然显而易见。

【12】二审判决第30及31页。