提要

长期以来,借展会之机推销侵权原料药的现象一直存在。权利人投诉后,通常最好的结果也只是展会主办方或知识产权办公室要求展位遮挡侵权产品信息。但当展会规模达到一定程度时,不但侵权展位多,发现侵权和拿到主办方或知识产权办公室的处理决定均耗时耗力,而且那些已被查处的展位,经常在主办方或知识产权办公室工作人员离开现场后又将遮挡去除;即或权利人竭尽全力,维权效果往往也不够理想,同一家侵权企业连续多年在同一展会上推销侵权产品的现象也并不鲜见,成为业内屡查但屡禁不止的顽疾。

拜耳公司曾请求北京市知识产权局及上海市知识产权局对展会及官网推销侵权行为进行行政查处,相关主张均获支持,且相应的行政裁定分别入选2018年和2019年国家知识产权局专利行政保护十大典型案例。自此,医药展会许诺销售侵权现象开始有所收敛。

近期,最高人民法院就拜耳公司指控他人通过展会及官网许诺销售“利伐沙班”原料药及片剂产品一案作出终审判决。该判决对许诺销售行为的成立是否须以产品处于可售状态为前提,行为人不具有生产涉案产品的资质是否会影响许诺销售行为成立,行为人在展会宣传材料中标注免责声明(Disclaimer)是否影响许诺销售行为的成立,以及许诺销售侵权是否可通过Bolar例外规则进行抗辩免责等问题进行了详尽论述。本案判决的作出,是对此类推销行为侵权属性的终审定性,将进一步规制医药领域展会及网络许诺销售侵权行为。

本文作者有幸承办了拜耳公司上述一系列行政查处及诉讼,现以本案为例,并就药品许诺销售侵权案的司法裁判演进历程予以回顾及分析,供同行讨论。

案情简介

2019年11月,拜耳知识产权有限责任公司(“拜耳公司”)向南京市知识产权局提出行政执法请求,请求制止南京恒生制药有限公司及其子公司南京生命能科技开发有限公司(以下合称“被控侵权人”)侵犯拜耳公司第00818966.8号“取代的恶唑烷酮和其在血液凝固领域中的应用”发明专利权的行为;具体指控的行为,可简要概括如下:

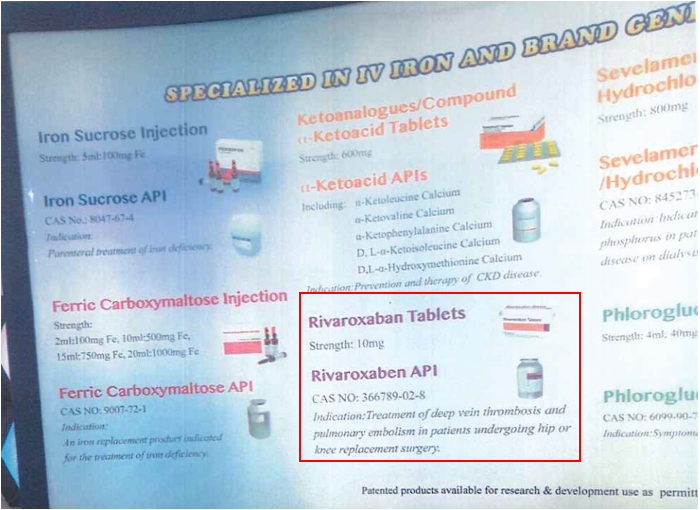

1、被控侵权人在第十八届世界制药原料药中国展(以下称“CPhI展会”)上以展板、散发产品宣传资料等方式对包括利伐沙班片剂及利伐沙班原料药在内的产品进行宣传推介,并配有包装盒及包装瓶照片。

2、被控侵权人在其网站“产品中心”栏目宣传利伐沙班片剂及利伐沙班原料药,同时展示了产品包装盒和包装瓶,在包装盒图片上清楚地标注有产品规格、注册商标及生产厂家信息;如下图所示:

被控侵权人的主要抗辩观点为:1. 自己没有实质性做出销售商品的意思表示,CPhI展会展板及宣传材料中每一页的底端都标了一句话“根据《美国联邦法规》(CFR)第35篇第271(e)(1)小节的规定,受专利法保护的产品可用于研究和开发用途”,而且自己没有取得涉案药品注册许可,不能生产和销售涉案药品,故不应构成许诺销售。2. 即便自己的行为构成许诺销售,也属于2008年修改《专利法》第六十九条第五项所规定的药品及医疗器械行政审批例外(“Bolar例外”);Bolar例外条款隐含包括了“销售”和“许诺销售”行为,而自己的宣传对象是准备申报注册利伐沙班新药的企业,属于“专门为其”提供行政审批所需要的信息而进行的许诺销售。

经审理,2020年5月,南京市知识产权局作出宁知(2019)纠字5、6号行政裁决,认定被控侵权行为构成许诺销售侵权,责令被控侵权人停止侵权。被控侵权人不服该行政裁决,向南京市中级人民法院提起行政诉讼;2021年2月,南京市中级人民法院作出(2020)苏01行初261、262号行政判决,维持南京市之产权局的结论。后,被控侵权人上诉至最高人民法院知识产权法庭。经审理,2022年6月,最高人民法院作出(2021)最高法知行终451、702号行政判决,判决驳回被控侵权人的上诉请求。关于案件主要争议焦点,最高人民法院的核心观点如下:

1. 许诺销售是一种法定的、独立的侵权行为方式,其民事责任承担不以销售是否实际发生为前提;但当达成销售合意时,即不再属于许诺销售的范畴,而是属销售。许诺销售行为可能导致不特定对象推迟向专利权人购买专利产品等后果,会削弱对专利权人合法权益的保护。

2. 许诺销售在性质上系销售者的单方意思表示,并非以产品处于能够销售的状态为基础,只要存在明确表示销售意愿的行为即可认定为许诺销售。缺少价格、供货量以及产品批号等关于合同成立的条款,并不影响许诺销售行为的认定。许诺销售行为既可以针对特定对象,也可以针对不特定对象,既可以是提出要约,也可以是要约邀请。本案被控侵权人销售涉案产品的意思表示明确、具体,构成许诺销售。

3. 被控侵权人在宣传材料中标注原研公司及原研商品,并标注美国联邦有关法规条款的行为,其实质是服务于通过被控许诺销售侵权行为了解到涉案产品的他人购买该产品,同样不影响其构成许诺销售侵权行为。

4. Bolar例外条款包含两种类型的主体,第一类主体是为自己申请行政审批,第二类主体是帮助第一类主体申请行政审批。第二类主体主张Bolar例外抗辩,应以第一类主体实际存在为前提条件;本案被控侵权行为是向不特定对象作出了销售涉案产品的意思表示,没有事实表明其仅向准备申请注册利伐沙班产品的特定企业进行了宣传。本案被控侵权人不符合Bolar例外规则的主体条件。

5. Bolar例外条款涉及的行为范围不包括“许诺销售”;被控侵权人所谓如果不通过涉案宣传行为,就无法了解到有开发利伐沙班仿制药计划的企业的辩解,与法律明文规定不符,也不合理压缩了专利权人的合法利益空间。

案件评述

在本案判决中,最高人民法院就药品许诺销售侵权案中常见的关键争议焦点系统阐述了最新裁判观点,对医药行业展会及网络宣传等行为的规制具有较强的实践指导意义;结合该案,亦可看出二十年余来药品许诺销售侵权案的司法实践变迁。笔者评述如下:

一、药品许诺销售侵权的裁判观点变迁

许诺销售行为是在2000年《专利法》修改时增加的实施专利的行为类型。究其本意,主要是为了适应《TRIPs》协议第28条第1款的规定,力求将侵权行为控制在萌芽状态,以避免侵权产品扩散导致的专利权人损失进一步扩大以及进一步导致的行政、司法成本进一步增加等负外部性问题。

2001年发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十四条规定“专利法第十一条、第六十三条所称的许诺销售,是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示”。随着时代的发展,北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南(2017)》第107条及国家知识产权局2019年发布的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》进一步将发生在“网络”上的类似行为列举为常见的许诺销售行为。

笔者认为,在侵权后果上,许诺销售侵权行为可以将本属于专利权人的交易机会进行不当劫持,进而形成隐蔽交易,甚至有可能将本属专利权人的交易机会劫持到专利权到期之后再进行实际交易;而且许诺销售侵权行为人为了获得切实的交易机会,很可能会以低于专利产品价格的方式进行宣传,这会对本属于专利权人的产品价格造成冲击,侵蚀专利权人的市场空间。故,尽管许诺销售侵权行为所造成的实际损害常常难以用证据进行精确呈现,但是其所造成的损害是可以合理推知的。

但事实上,在企业合规实务以及行政、司法实践中,关于许诺销售侵权行为的认识,有一个逐渐深化和转变的过程。

1. 从没有可售状态产品则不构成许诺销售,到许诺销售的成立不以存在侵权实物为前提

有的案例将许诺销售行为作为销售行为的准备阶段来对待,对许诺销售侵权的独立性认识不足。例如,2007年,北京市高级人民法院在(2007)高民终字第1844号伊莱利利公司诉甘李药业有限公司“速秀霖”许诺销售侵权一案中认为“许诺销售行为发生在实际销售行为之前,其目的是为了销售,被控侵权人不但应当具即将销售侵犯专利权的产品的明确意思表示,而且在做出该意思表示之时其产品应当处于能够销售的状态”。故法院认定,尽管该案被控侵权人在其网站上对“速秀霖”产品进行了宣传,但现有证据不能证明其所进行的宣传系欲达到销售该产品的目的。笔者注意到,在《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南(2017)〉理解与适用》一书中,编者亦援引了该案例,强调了可销售状态对认定许诺销售的重要性。

上述观点对许诺销售侵权现象的遏制存在一定局限性。侵权人在展会上实施的宣传行为往往是为吸引客户下单,侵权人接到订单后才开始生产制造。如果强求有可售状态的产品才构成许诺销售,将导致权利人无法在展会上及时制止侵权行为。为制止侵权,权利人不得不扩大维权投入,在展会后设法买到侵权产品实物才能去维权。例如,在南京市中级人民法院(2010)宁知民初字第500号“盐酸莫西沙星”案中,权利人发现,侵权人在“第十届世界制药原料中国展”的相关展位展板及其网站上对侵权产品进行了宣传;后经过努力,权利人在展会三个月后才设法从侵权人处购得侵权产品实物。此后,又经过近一年的司法程序,法院才最终认定被告构成许诺销售、制造和销售,并判令其停止侵权。通常来说,这一套维权程序走下来,权利人维权需要投入很高的时间成本和人力物力支出,而获得的赔偿往往是杯水车薪,根本无法补偿维权支出。

随着司法实践和认识的深入,开始有法院在认定许诺销售成立时,不再以存在产品实物为前提。例如,上海市第一中级人民法院在(2014)沪一中民五(知)初字第97号“吡唑醚菌酯”一案中指出:《专利法》将许诺销售与制造、使用、销售、进口并列作为五种实施专利权的行为之一,也就是说,许诺销售行为是一种独立的专利权实施行为类型,并不以制造或销售行为的同时存在为必要;同时,作出销售的意思表示也无需以存在被控侵权产品实物为前提。笔者注意到,该案的一审承办法官在该案判决后在《人民司法》上发表了《被控侵权产品不存在亦可构成许诺销售》一文,对其中相关法理问题进行了更为深入和全面的阐述。

本案判决对许诺销售采取意思主义进行分析,由此看来,最高人民法院更倾向于从商业的角度理解许诺销售,而非简单地从合同法意义上的要约和要约邀请来考虑问题。这一观点与欧洲国家的实践更接近,而与美国将许诺销售限定为合同意义上的“销售要约”的做法明显不同[1]。

2. 从以许诺销售侵权没有造成损害为由不判赔偿,到许诺销售侵权可以造成合理推知的损害,可以单独判赔

在上海知识产权法院(2015)沪知民初字第213号“吡唑醚菌酯”一案中,针对被告在上海世博展览馆举办的第十四届全国农药交流会暨农化产品展览会上的许诺销售侵权行为,上海知识产权法院没有支持原告巴斯夫公司的侵权赔偿诉讼请求,仅支持了维权合理支出;判决给出的理由是“关于赔偿数额,因被告实施的许诺销售行为并未造成原告专利产品市场份额的减少从而导致其产生实际损失,故本院对于原告的经济损失赔偿之诉请不予支持”。在上海知识产权法院(2016)沪73民初565号“馨肤白”一案中,针对被告在上海“2016中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会”上的许诺销售侵权行为,法院亦未支持原告的侵权赔偿请求,仅支持了维权合理支出;在该判决中,法院认为“鉴于本案现有证据只能证明被告存在许诺销售行为,没有证据证明被告存在获利或原告存在损失,故对于原告关于经济损失的诉请,本院不予支持”。至2018年,最高人民法院在(2018)最高法民再8号案中,对于仅有许诺销售行为的案件,亦未支持侵权赔偿请求,仅支持了维权合理支出。

类似案件中,尽管有部分法院支持了许诺销售侵权的赔偿主张,但大多以与维权合理支出进行合并概括的方式计算,例如浙江省宁波市中级人民法院在(2014)浙甬知初字第210号案中就判决被告承担包括合理支出在内的酌定赔偿额。

笔者注意到,至2021年,最高人民法院在两份侵权判决中清楚表达了许诺销售侵权亦应判决赔偿的观点。在(2021)最高法知民终470、511号案中,最高人民法院认为“许诺销售行为的存在,将会给专利权人造成专利产品的价格侵蚀、商业机会的减少或者延迟等损害,这种损害是可以合理推知的结果。权利有损害必有救济,除非法律另有特殊规定,该救济即应当至少包括承担停止侵害和赔偿损失这两种最基本的侵权民事责任形式,而不是只承担其中一种形式”。鉴于该案一审判决系合并酌定了许诺销售侵权赔偿及维权合理支出的总金额,并无明显不妥,二审法院予以了维持,但从二审法院的观点来看,针对许诺销售侵权本身,是完全可以按法定赔偿方式予以单独判赔的。

3. 从认为标注Disclaimer可以免责,到Disclaimer不影响许诺销售行为指控成立

在展会投诉中,不少被投诉企业会以宣传材料中标注了免责声明而主张自己不侵权,这往往会成为展会知识产权维权中争议难决的问题,进而影响维权效果。最高人民法院在本案中认为,Disclaimer不影响构成许诺销售侵权行为的事实。换句话说,Disclaimer不是侵权行为的护身符,无法通过所谓的格式标注而改变推销行为的许诺销售侵权属性。笔者认为,最高人民法院对免责声明(Disclaimer)的处理方式,可以看作是对此前专利行政执法部门裁定的支持。例如,在北京市知识产权局京知执字(2018)1123-35号“索拉菲尼”案中,被控侵权人声称自己在展会的宣传单上印有免责声明(Disclaimer):“Disclaimer: The products and their intermediates which are protected by patents in countries will not be sold in those countries. The patent situation should be verified by the customer or the importer”,即所谓“在专利保护的领域和国家内范围之内是不销售涉案专利产品的”声明。对此,北京市知识产权局认为,此声明不能排除被控侵权人具有销售涉案产品的目的,不能作为不存在许诺销售行为的抗辩理由。在上海市知识产权局沪知局处字[2019]第2号“瑞戈非尼”一案中,被控侵权人主张,自己在展会的展板和宣传单页中印有“Product under patent are not offered for sales until patent expiration in the relevant countries”,即“在专利到期之前,在相关国家不予售卖专利保护产品”,不构成侵权;对此抗辩,上海市知识产权局认为,专利法中的销售和许诺销售是两个独立的行为,该声明并不影响许诺销售行为的成立,不能作为不存在许诺销售行为的抗辩理由。

笔者认为,在本案判决中,最高人民法院进一步澄清了许诺销售侵权案中关于“Disclaimer”作用的一些错误认知,将会对医药行业展会参展企业有很好的合规指导意义。

二、药品许诺销售行为无法通过逃逸至Bolar例外规则而免责

在近几年的行政执法案例中,部分被控侵权人提出了Bolar例外抗辩,并逐渐成为较为常见的侵权抗辩主张。Bloar例外规则起源于美国,其主要目的是为了解决药品和医疗器械行政审批时间通常较长,而仿制药厂商难以在他人专利到期后及时获得仿制药及仿制医疗器械的行政审批并及时上市,进而导致专利被客观上延长的问题,其宗旨在于允许仿制药厂商为提供行政审批所需要的信息而可以不经专利权人许可从事实施专利的某些特定行为。中国《专利法》在2008年修订时,将Bolar例外规则规定在第六十九条第五项,其内容为“第六十九条 有下列情形之一的,不视为侵犯专利权……(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。”笔者认为,在药品许诺销售侵权案中判断是否使用Bolar例外规则时,应切实注意以下三点:

1. 目的性要件不可或缺

第六十九条第五项首先设定了Bolar例外的目的要件,即“为提供行政审批所需要的信息”,其后半段为帮助他人申请行政审批的主体设定了“专门为其”的目的要件。因此,超越上述目的的行为,不能纳入Bloar例外规则寻求侵权豁免。

在前述提及的“瑞戈非尼”案中,上海市知识产权局在处理决定书中指出,在Bolar例外规则下,不得进行许诺销售,因为“这与研究试验者获取行政审批所需要的信息无关”;对于帮助者而言,其目的应当仅限于为研究试验者提供,不能向其他单位和个人许诺销售。

2. 帮助行政审批行为应以具体的被帮助主体切实存在为前提

在前述设定的目的下,享有侵权豁免的行为主体有两类,第一类主体是为“自己”申请行政审批而“制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的”主体,第二类主体是为帮助第一类主体申请行政审批而“专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”主体。最高人民法院在本案判决中指出,主张帮助他人进行行政审批抗辩的,应以第一类主体的实际存在为前提和条件。笔者认为,这一观点十分正确,亦符合Bolar例外的目的要件;否则,被控侵权人可以通过臆想的、推测的但并不具体存在的所谓行政审批申请人而得以豁免侵权,导致Bolar例外规则被滥用,立法目的落空。

3. Bolar例外豁免侵权的行为类型应以法律规定为准,许诺销售行为不在其列,不宜扩大解释

从专利法第六十九条第五项的表述来看,享有侵权豁免的两类主体所能够豁免的具体行为是不同的,前一类主体是“制造、使用、进口”三个行为,后一类主体是“制造、进口”行为。在这几个具体的行为中,不包括“许诺销售”行为。有的被控侵权人主张,不通过许诺销售,就无法找到有需求的仿制药厂商,进而无法帮助其进行仿制药审批,故应对该条规定的行为类型做扩大解释,扩大到“许诺销售”。笔者认为,该观点忽略了Bolar例外的目的性要件,不当扩大了豁免侵权的行为类型。“专门为其”的目的性要件表明,该条后半段适用的是已知“其”的存在而“专门为其”的情形。至于不知“其”的存在,而向不特定主体进行“许诺销售”的情形,并非可适用该规则的情形。

根据笔者观察,“恩杂鲁胺”案是较为典型的Bolar例外适用案例之一。在南京市中级人民法院(2017)苏01民初529号案中,原告指控两被告实施了侵权行为,包括:被告正大天晴公司擅自制造、使用涉案专利化合物恩杂鲁胺,被告润众公司擅自制造、使用、销售涉案专利化合物恩杂鲁胺;其中正大天晴公司与润众公司共同提出了恩杂鲁胺原料药的注册申请(即原料药联合申报),而正大天晴公司还单独提出恩杂鲁胺胶囊的注册申请(胶囊剂单独申报)。但是,法院认为,两被告制造和使用涉案专利化合物是为了恩杂鲁胺药品注册申请获得临床批件的需要,符合《专利法》第六十九条第(五)项的规定,故不构成专利侵权。该案例中的原料药厂商向胶囊剂申请人提供帮助的行为,显然是已知“其”存在而“专门为其”的情形。

结语

自专利法2000年修法以来,药品许诺销售侵权案,经历了从没有法律规定到有法律规定,从有法律规定后的低水平保护到行政执法、司法层面的强保护这样的过程。立法、随后的行政执法及司法审判活动,在引领企业的合规实务、净化市场环境等方面起到了实质性的指引作用。从某种意义上说,本案可以被认为是许诺销售行为侵权定性的分水岭。此前,因药品许诺销售案的标的额通常较低,很难进入到最高人民法院层面进行审理,各地法院的认定标准不够统一。在专利案件管辖规则调整后,最高人民法院知识产权庭得以审理此类案件,并给出完整系统的裁判观点。相信本案判决将对全国范围内类似案例裁判标准的统一起到有力的推动作用。同时,考虑到大型药品行业展会的国际影响,本案所体现出的对药品知识产权许诺销售行为采取明确制止,对专利权采取强保护的价值取向,无疑将进一步提升中国在知识产权保护领域的形象。

[1]有关域外实践,参见《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南(2017)〉理解与适用》一书第515页,知识产权出版社2020年6月第1版