近日,有两家公司将“李文亮”医生的姓名注册为商标,引起了社会公众的广泛关注。国家知识产权局商标局27日发布《严厉打击与疫情相关的恶意商标注册申请行为》的通知,指出“李文亮是武汉市中心医院眼科医生,因接诊感染新冠肺炎不幸去世。将其姓名作为商标使用或者注册,易造成重大社会不良影响,因此,“李文亮”商标注册申请依法应予驳回”。笔者注意到,该通知指出“截至目前,商标局已对“火神山”、雷神山”等近1000件与此次新冠肺炎疫情相关的商标注册申请实施管控”。紧接着,商标局3月4日已开始驳回第一批不良影响的商标。不到一个月的时间,已有近千件抢注新冠肺炎疫情相关的商标,数量之大,速度之快,让人感叹打击商标恶意注册任重而道远!

商标恶意注册目前屡禁不止,除了抢注人投机取巧、蹭热点、搭便车的心态,还和注册成本或者违法成本低有关。如果对恶意注册行为进行经济惩罚,将极大打击抢注人的抢注“热情”。下面笔者探讨下引入“经济手段”打击恶意注册的可行性。

一、抢注人的低成本抢注和权利人的高成本维权形成对比

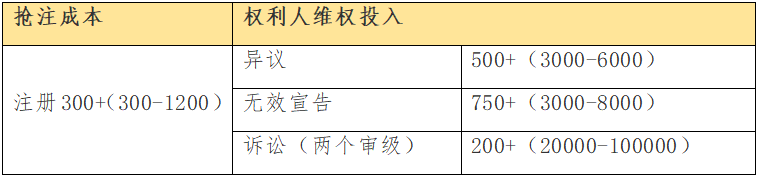

恶意注册一枚商标的成本是三百元官费加几百至一千多的代理费不等,加起来一般也不超过两千元。而在先权利人清理掉该枚商标却要花费数十倍的成本,以一件商标抢注成本和维权成本为例,如下表所示:(注:下表中左侧费用为官费,右侧费用为行业内代理费用大概估算,可作为参考)

上述仅是权利人清理一件抢注商标的投入,现实中频发的情况是一个抢注人会抢注多件商标,或是多个抢注人抢注一个在先权利人的商标,此时维权成本应以N倍计算。面对这种投入的极度不对等,如果权利人同时面临被多个抢注人围攻,打击恶意注册将会成为拖垮企业的亏本消耗战,同时这个过程也消耗了大量的国家行政和司法资源。

二、目前我国引入“经济手段”打击恶意注册的举措

《商标法》第六十八条第四款“对恶意申请商标注册的,根据情节给予警告、罚款等行政处罚;对恶意提起商标诉讼的,由人民法院依法给予处罚。”该款设在对商标代理机构的代理行为进行规制的法条下,有人理解为适用于对商标代理机构的规制。但相对于其他三个条款,该款前面并没有附加“商标代理机构”的限制,所以该款我们认为可以适用于对商标申请主体的规制。

2019年10月16日,国家市场监管总局进一步发布了《规范商标申请注册行为若干规定》(同年12月1日生效),第十二条“对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人,依据商标法第六十八条第四款的规定,由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的,可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款;没有违法所得的,可以处一万元以下的罚款。”进一步明确了对于恶意商标申请人行政机关可以适用于《商标法》第六十八条第四款进行惩罚。上述规定的第三条列举了恶意注册的六种情形,涉及《商标法》第四条、十三条、十五条、三十二条、四十四条一款、第七条“诚实信用原则”以及第十条第一款第八项等商标禁止注册的相对条款和绝对条款。前述规定第十三条,针对商标代理机构国家市场监管总局也依据《商标法》第六十八条规定了具体的处罚措施。

根据上述规定,当地行政机关有权对申请注册“李文亮”商标的申请主体进行行政处罚,包括其商标代理机构。

从上述规定本身来看,仅规定了行政机关和法院对恶意注册人的民事处罚权,没有规定被抢注人可以进行民事救济的权利,尤其是打击恶意注册,最终维权成功的被抢注人,其花费的合理支出,是否可以要求恶意注册人承担?我们先看下其他国家和地区的司法实践。

三、“经济手段”在其他国家和地区的司法实践

根据INTA官方资料,在目前公布的89个INTA会员国中,官方有权力作出金钱判给的有34个国家,即,败诉方承担费用(官费、代理费或其他补偿)。其中,比较有代表性的是欧盟,根据《欧盟商标条例》第八十五条:1.在不违背第119条第6款的情况下,在异议、撤销、宣告无效或上诉程序中的败诉方应当承担对方当事人因该程序所遭受的必要开支和成本,包括律师、顾问或代理人的报酬、差旅费和生活补贴,其金额应限于按照《商标条例实施细则》规定的条件所确定的各项费用标准范围内。2.但是,各方当事人在不同方面各有胜负,或者根据衡平法所述理由的指示,异议处、撤销处或上诉委员会应裁定费用的不同分摊比例。3.当事人以撤回欧共体商标申请、异议申请、撤销权利申请、无效宣告申请或上诉申请、不续展注册或者放弃欧共体商标的方式终止程序的,应根据前两款的规定承担对方当事人遭受的开支和成本。4.案件未作裁决的,费用的承担应由异议处、撤销处或上诉委员会自由裁量。

根据英国商标法,在商标异议程序中,胜诉方获得费用补偿,同时,若存在违规情形和不合理行为的,需付超范围的费用(“off the scale”)。可见,在英国,对采取不正当手段,恶意启动商标争议程序,滥用程序打击诚实守信的同业竞争对手的异议人予以严惩,如果其败诉,英国专利局或者法院均有权决定败诉方支付给对方高额的费用。

我国香港地区,关于商标异议阶段的费用承担,通常由败诉方承担费用,该费用通常包括官费、代理服务费及其他合理支出。另外,在律师费支付的问题上也采取败诉方承担的原则。

四、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意注册的现状

对于恶意注册字号的行为,《商标法》第五十八条规定了将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用,可以构成不正当竞争。北京知识产权法院在“金螳螂”案件1中认为,对于将他人商标注册为企业名称的行为,即便是该企业字号并未实际使用,但该注册行为违背了诚实信用原则,损害了商标权利人的合法权益,构成不正当竞争,应承担停止使用该企业名称、赔偿经济损失的法律责任。除商标权以外,在先有一定影响的商品名称、企业名称、域名均在理论上均可以对抗在后的企业名称2,该些在后注册的企业字号,可能构成恶意注册,构成不正当竞争。

对于恶意注册域名的行为, 最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条:“人民法院审理域名纠纷案件,对符合以下各项条件的,应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争”。同时规定了应当认定构成侵权或不正当竞争的四种条件;第八条规定了恶意注册域名应当承担的责任,包括赔偿权利人损失。可见,对于恶意注册域名的行为,可以构成侵权或不正当竞争,人民法院可以判令被告停止侵权、赔偿损失。经济手段的惩罚措施,不限于合理支出,还包括赔偿权利人所遭受的损失。

在北京鼎天地科技有限公司与维蒂亚公司侵害网络域名纠纷案3中,北京高院认为:鼎天地公司注册争议域名的行为侵犯了维蒂亚公司的相关权益。符合《反不正当竞争法》第二条第二款及第五条第(三)项的相关规定,构成不正当竞争行为。本案争议域名并未被实际使用……,故原审法院依据鼎天地公司不正当竞争行为的性质、情节和过错程度、维蒂亚公司“NVIDIA”商标及商号的知名度情况等综合因素酌情确定赔偿数额,并对相关公证费、律师费等合理支出一并予以酌情考虑,并无不妥。

五、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

随着近年来商标抢注现象愈演愈烈,有的专家学者呼吁用民事手段对恶意注册商标的行为进行规制。西南政法大学张玉敏教授认为4:恶意抢注商标本质上是侵权行为,侵权责任缺失是恶意抢注商标行为猖獗的重要原因。恶意抢注商标行为不但符合侵权行为的构成要件和损害赔偿责任的构成要件,对抢注人追究侵权责任有充分的法律依据和理论依据,而且符合侵权法的国际发展趋势。在行政法层面,法院可根据《中华人民共和国行政诉讼法》第61条的规定,在认定抢注人系恶意的前提下,根据被抢注人的侵权,直接判令抢注人承担损害赔偿责任。在民法层面,恶意抢注行为社会危害性严重,既损害被抢注人的民事权益,又扰乱商标管理秩序、竞争秩序和损害消费者权益,应于追究其民事责任的同时,追究其行政责任。

实践中商标恶意注册的情形有很多种,按照商标法规定的理由,可分为违反绝对条款和违反相对条款的,申请人的恶意往往需要结合具体的案件事实确定。笔者认为不宜在所有恶意注册的案件中主张对抢注人进行民事制裁,这里仅探讨围绕一个权利人的商标多次大量抄袭注册的情形。

1、恶意注册人的行为是否构成权利滥用,进而对被抢注人构成不正当竞争?

《商标法》第四条虽规定了市场主体有申请注册商标的权利,但前提是为了生产经营的需要,如果是不以使用为目的的恶意注册,该申请行为本身就具有不正当性。如果大量抄袭他人知名商标,更是属于滥用商标申请权的行为,构成权利滥用,可能构成不正当竞争。最高院在“歌力思”商标侵权案中认为“任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。”

恶意注册人权利滥用的后果是给被抢注人的商标维权带来经济负担,有的甚至要不断应对抢注人提起的复审、诉讼程序,迫使被抢注人支付高额的费用,造成了经济损失,抢注人应对其权利滥用的不正当竞争行为承担民事责任,至少应赔偿被抢注人由此支付的合理支出。

2、恶意注册人是否侵害了被抢注人的合法权益,应承担相应的侵权责任?

《民法通则》第一百零六条第二款:公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。

《侵权责任法》第二条本法所称民事权益,包括商标专用权在内的人身、财产权益,该法第六条第一款规定了,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。

按照上述规定,因过错造成他人财产损失的、侵害他人民事权益的,应当承担民事责任。分析恶意注册人的注册行为本身,其主观上具有过错,行为本身违反了《商标法》规定,不具有合法性,该行为导致被抢注人的经济损失,该损失与抢注人的行为具有直接的因果关系,因此,笔者认为抢注人还应承担侵权损害赔偿的民事责任。

另外,从保护商标专用权的角度,商标专用权是在先商标权利人享有的民事权益,权利人不但享有专有使用权,也享有禁止他人擅自使用和恶意抄袭注册的权利。他人恶意的抄袭注册造成的损害往往比因侵权使用造成的损害后果更严重。对于恶意注册的商标,按目前商标法的框架体系,需要先对该商标无效宣告后,才能针对抢注人的使用行为进行打击,这个过程中恶意注册的商标往往成为侵权者的挡箭牌,成为权利人维权的障碍。这时,抢注人的大量抄袭注册行为给权利人的商标维护工作增加了高额支出,带来了经济损失,给商标专用权造成了损害。笔者认为这种情况也可以归入《商标法》第五十七条第七项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为,抢注人应承担相应的民事赔偿责任。

3、对于民事赔偿,被抢注人可否在行政案件中附带提起?

针对恶意注册人进行民事索赔,需要当事人进行主张,如果这类案件不依托行政案件,由当事人另外单独提起民事诉讼,则不仅会增加当事人的诉累,也不便于法院查清事实,而且审理普通民事案件的法院(如基层法院)往往难以审理商标权有效性等商标授权确权问题,还是依赖于行政案件的结论。

在商标行政案件中,国知局作为国家行政机关处理的是原告和第三人之间关于商标是否应核准注册或维持有效的争议,原告与第三人是平等的民事主体,商标权属于民事私权利,国知局对该民事争议进行审查并居间裁判的具体行政行为,属于行政裁决。因此,笔者认为,国知局有关商标授权确权方面的裁定属于《行政诉讼法》第61条“行政机关对民事争议所作的裁决”,根据该条规定的“当事人申请一并解决相关民事争议的,人民法院可以一并审理”,行政诉讼案件的当事人可以附带提起因商标恶意注册造成的民事损害赔偿之诉。

综上,商标行政案件属于存在民事争议的非传统行政诉讼案件,在商标行政案件中引入经济手段对恶意注册行为进行规制,以司法判决的形式告诉恶意注册人,如果违背诚实信用原则、损害他人合法权益、滥用商标申请权利等行为,不但会受到行政机关的处罚,被抢注人也可以主张相应的民事赔偿,无疑对恶意注册人是一种很好的司法震慑,很好地从源头上遏制目前越演越烈的商标恶意注册的现象。

______________________________

1) 案号:(2017)京73民终1078号

2) 侵权责任法6|域名、企业名称、商标的注册行为本身可构成侵权并应承担侵权赔偿责任-万慧达公众号

3) 案号:(2014)高民(知)终字第4833号

4)《保护知识产权规制恶意抢注商标》http://www.ahwt.org/display.asp?id=5590