针对恶意注册的商标,在先权利人往往通过授权确权行政程序解决,从国知局到法院一、二审、再审、甚至抗诉程序,需要花费大量的时间和经济成本。目前,针对恶意注册的行为已有通过民事诉讼途径解决的先例,法院不仅支持了权利人在行政程序的维权成本,还支持了损害赔偿的诉求,更重要的是民事判决禁止抢注人申请注册与权利人相同或近似的商标,对于权利人而言无疑从源头上减少了对其商业标识的恶意抢注现象,同时对于其他抢注主体也起到了很强的威慑作用。对于抢注商标者而言,付出的成本不再只是申请时的注册官费,更多是要承担对权利人造成损失的赔偿责任。

《商标法》涉及规制恶意注册的条款有多个,不同条款适用的要件不同,可以采取的民事手段也不同。对于恶意注册商标损害在先权利人合法权益,进而在先权利人可能以民事手段打击恶意注册的情形,本文分以下两种:

(一)恶意大批量抄袭注册在先权利人商业标识的行为,属于商标法第44.1款或第4条规定的情形—恶意批量注册申请;

(二)恶意注册商标违反其他相对条款,如商标法第15条代理人抢注,商标法第32条恶意抢注他人有一定影响的标识或损害他人在先权利,商标法第13条,商标法第30条适用中考虑了注册人的恶意—恶意侵犯在先权利。

一、针对恶意批量注册申请,在先权利人可以通过民事诉讼的方式打击恶意注册商标行为,并要求民事赔偿

1、相关法律依据分析

《反不正当竞争法》第二条 经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。

本法所称的不正当竞争行为,是指经营者在生产经营活动中,违反本法规定,扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。

本法所称的经营者,是指从事商品生产、经营或者提供服务(以下所称商品包括服务)的自然人、法人和非法人组织。

大批量恶意抄袭他人商业标识,属于44.1款规定的扰乱商标注册秩序、有损于公平竞争的市场秩序、违反公序良俗原则、损害公共利益的行为。该行为与反法第二条规定的“扰乱市场竞争秩序”、“违背诚信原则,不遵守法律和商业道德”,“损害其他经营者合法权益”的行为具有一致性,因此若在行政程序中认定恶意注册人属于44.1款或第四条规定的恶意批量注册行为,则在民事案件中认定该行为违背反法第二条可能性较大。

《民法典》第一千一百六十五条第一款 行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。

第一百二十三条第一款 民事主体依法享有知识产权。

第一百三十二条 民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

市场主体虽有申请注册商标的权利,但恶意大量抄袭他人具有较高知名度的商业标识,则具有不正当性,属于滥用商标申请权的行为,同时在先权利人为了打击恶意注册不断地提起异议或无效、进入后续的行政诉讼程序,为权利人维权带来巨大的经济负担。在先权利人的损失是由于抢注人恶意注册的不当行为引起,两者具有因果关系,且恶意注册人主观上具有过错,行为本身具有违法性,因此在先权利人也可以依据《民法典》上述规定维护自身权益。

《商标法》第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

该条款属于对商标专用权造成损害的兜底条款,属于《商标法》第七章中对“注册商标专用权的保护”章节,原则上除五十七条前六项规定以外的、对商标权造成损害的行为均可以适用该条规制。相对于《反不正当竞争法》第六条第四项对不正当竞争行为的兜底规定,前者没有对混淆行为的限制,且不一定涉及实际的制造行为,更适合规制恶意注册。

按照《商标法》整体的框架,对注册商标的保护不限于商标使用行为上的专用权和禁用权,还包括授权确权程序中禁止他人恶意抢注、抄袭注册等不当注册行为。而已经存在的不当注册行为,权利人需要通过授权确权程序解决,此过程为权利人带来了经济损失,恶意注册人的大量抄袭注册行为给权利人的商标专用权造成了损害,可以认定属于《商标法》第五十七条第七项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。

但在雅富顿化学公司诉北京微鑫科技、天津正能量知识产权代理公司商标侵权及不正当竞争一案中,雅富顿化学公司认为微鑫公司恶意非正常申请和囤积与其相同或近似商标的行为侵害了雅富顿公司的商标专用权。北京知识产权法院认为原告所主张的被告的商标申请注册行为,不属于《商标法》所规定的侵犯商标权的行为,其可以通过法律规定的商标授权确权审查程序及商标行政诉讼程序救济。故认为针对商标申请注册行为所提起的诉讼不属于民事诉讼的受案范围,裁定不予受理。

2、可能存在的法条竞合问题分析

当被诉行为同时违反上述反法及民法典(原侵权责任法第六条)的构成要件时,则会构成请求权竞合,在先权利人有权选择保护路径,若在一个案件中同时主张,法院可能会择一审理。在“艾默生”案[1]中,法院认为被告公司的不正当竞争行为亦属于侵权行为的一种,被告的恶意抢注商标行为同时违反了《侵权责任法》第六条规定。考虑到对于恶意抢注商标行为已认定构成不正当竞争行为,对于同一侵权行为不作重复性评价和处理。

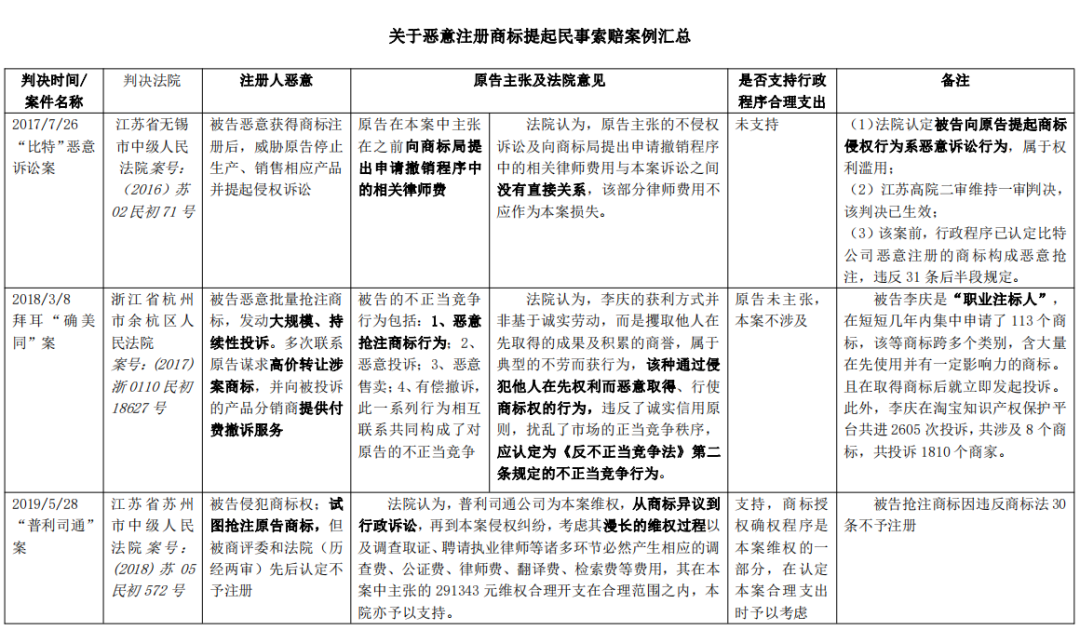

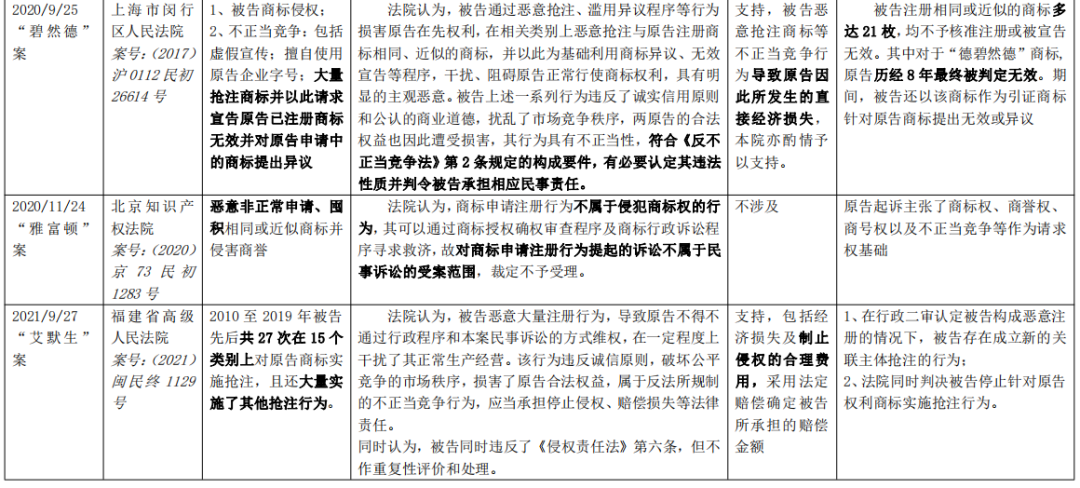

3、实践中的类似案例(参见附表-针对恶意注册商标提起民事索赔案例汇总)

(1)2018年浙江法院在拜耳“确美同”不正当竞争案中,认为恶意抢注商标后又恶意行使商标权属于不正当竞争行为,该案中被告恶意注册、恶意侵权、恶意投诉的行为非常明显,恶意抢注行为仅是被告恶意行为的一小部分,该案并未单独认定恶意注册商标的行为构成不正当竞争。

2019年江苏法院在“普利司通”商标侵权案中,在确定原告合理支出时将授权确认程序的支出予以考虑。

2020年上海法院“碧然德”案中,被告存在商标侵权和不正当竞争行为,恶意大量注册商标并对原告商标恶意提无效和异议,是原告主张的不正当竞争的一部分,得到法院支持。

2021年福建法院“艾默生”案,原告针对被告单独恶意批量注册商标的行为主张不正当竞争和侵害原告民事权益,得到法院的支持,法院适用法定赔偿确定被告所承担的赔偿金额,并基本支持了原告在授权确权程序支出的合理费用。

(2)被告恶意注册明显,除“普利司通”案外,其他被告均有大批量抢注行为。普利司通案的被告存在多次反复抄袭的情况。

(3)除“艾默生”案,其他案件被告同时存在着明显的商标侵权和不正当竞争行为,且前述侵权行为过程中,被告存在明知原告在先商标权利的情况。

(4)除“确美同”案,其他案件原告历经较为漫长或曲折的商标授权确权程序,行政程序维权成本较高。

(5)关于原告诉讼请求,原告可以要求被告禁止注册相同或近似的商标或者要求被告将恶意注册的商标注销。在赔偿方面,法院一般会考虑原告行政程序的维权成本,支持合理支出,对于恶意抢注情节严重的情况(如“艾默生”案),法院支持原告赔偿损失的请求(适用法定赔偿)。

4、案件难点及被告可能的抗辩意见

(1)批量恶意注册行为是否属于法院民事诉讼的受理范围?

《民诉法》第三条,民诉法调整平等主体之间因财产关系和人身关系引起的纠纷,批量抢注违反诚信原则、侵害原告民事权益,造成经济损失,属于平等主体之间因被诉商标注册行为发生财产关系而引起的、要求承担民事侵权责任的诉讼,属于受案范围。被告同一行为应当承担行政责任的,不影响承担民事责任。

(2)商标申请注册行为,商标并未实际投入使用,不属于生产经营活动,消费者没有接触,不可能扰乱市场经济秩序,没有违反《反法》第二条。

按照商标法的规定,商标申请注册行为应是为了生产经营目的。被告为市场经营主体,其商标注册行为亦属于生产经营活动。对于生产经营活动的理解,不能拘泥于已经实际发生的生产经营活动,而应从《反法》立法目的出发,扰乱他人生产经营活动的行为亦属于反法规制的行为,并不限于反法具体条款中列举的不正当竞争行为。

艾默生案,被告系以抢注为常业的公司,其抢注行为亦属于其生产经营活动中的一部分。

(3)被告的商标申请注册均在不同类别,原告并不享有在先权利,所以被告的申请注册行为并未损害原告商标权利,不应承担侵权责任。

根据原告商标的显著性和知名度,能够证明原告享有在先权利的,则被告在后大批量注册具有恶意,即便在其他类别,仍构成44.1款规制的情形,并不以侵犯原告在先商标权为前提。未构成侵犯原告在先商标权,但构成不正当竞争或对原告合法财产权益造成损害的,仍应承担侵权损害赔偿责任。

(4)若行政案件的前序程序均未支持权利人关于恶意注册的主张,直到二审、甚至再审程序才获得支持,对于生效判决之前的被告行为,是否可以主张其有主观过错?被告关于对审查机关的信赖利益在定性方面是否予以考虑?

行政程序的生效判决认定被告构成恶意注册,即被告在申请注册商标之时即具有恶意,并非仅在生效判决之后才具有主观恶意,因此行政生效判决确认的是被告整体、连续的申请注册行为本身具有不正当性、违法性。

注册商标信赖利益一般体现在法院、行政机关对注册商标的保护案件中或者商标受让人、被许可人因对注册商标的信赖而受让或使用的情况,但前提是注册人必须是善意注册,即《商标法》第四十七条第二款规定的“不具有追溯力”的情形。另外,商标法明确规定了商标无效宣告程序,即便商标获准注册,仍可能因违反商标法有关规定被宣告无效,被告应当知晓。被宣告无效的注册商标,自始丧失商标专用,被告在注册商标无效宣告前的使用行为仍构成商标侵权,不具有合法性,更何况是对商标申请行为是否善意、恶意的评价。

(5)是否以存在竞争关系为必要条件?

是否成立侵权和不正当竞争,应以损害是否存在因果关系作为主要的考虑因素,实践中不正当竞争的成立也并不以存在直接竞争关系为必要条件。

艾默生案,法院考虑了原被告 “存在一定竞争关系”,实际经营产品均涉及环保厨卫设备。

(6)被告的恶意注册行为往往持续数年,权利确权程序可能历时很长时间,往往行政案件尘埃落地之后,再提起民事诉讼,此时是否已过诉讼时效?诉讼时效怎样计算?

由于被诉行为并非单独一两个商标申请注册行为,而是长期批量恶意注册行为,应当从整体上进行审查和判断。

艾默生案,被诉侵权行为处于持续状态,一直持续至2019年5月,原告提起本案诉讼的时间为2020年3月,未超出诉讼时效。

(7)对于关联关系人/主体合谋抢注的情况,是否可承担连带责任?

若公司法代或其他实际控制人员主观上明知、存在意思联络,可认定共同侵权,应当就关联主体所实施的商标抢注行为承担连带责任。

(8)商标代理公司主观是否存在过错?需要承担责任?

商标是否构成恶意注册应宣告无效,商标注册登记管理机构、法院尚有不同的看法和理解,商标代理机构更是难以判断,一般情况下不应承担责任,但恶意明显,代理公司应知或明知的情况除外。

艾默生案中,该代理机构代理了部分被告的绝大部分商标,特别是在生效判决已认定被告构成抢注的情况下,仍在后接受委托,法院认为存在帮助侵权行为,应共同承担法律责任。

二、针对恶意侵犯在先权利的行为,民事手段因个案不同可灵活选择维权路径

因违反商标法第15条、13条等相对条款被不予注册或宣告无效,针对恶意注册人的申请注册行为是否可提起民事诉讼,可能要结合抢注人具体的恶意情况、权利人维权的成本、是否有必要对恶意注册行为进行规制等角度进行分析。

1.若抢注人仅因损害在先权利或与在先商标构成近似等原因申请注册商标,并无明显批量抄袭或反复抄袭情况,针对该单次或少量次申请注册行为是否可以提起民事诉讼?

从定性的角度:此种情况相对于前述第一种情形认定构成不正当竞争的难度较大,若该抢注行为确实给在先权利人造成了较大的经济损失,可以考虑主张构成侵权,依据《民法典》第1165条有针对性地主张权利,可要求主张合理支出。

从是否属于民事诉讼受理范围的角度:此种情况存在不被受理的风险,如最高院2005年在“关于拉科斯特衬衫股份有限公司申请再审一案的复函”中认为“在商标授权程序中,当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的,应通过商标法规定的异议等救济程序解决。在已提出异议的情况下,当事人又以他人使用其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由,提起民事诉讼的,人民法院不宜受理”。因此,仅针对单一注册行为难度较大,可结合恶意注册人其他恶意行为一并主张权利。

2.若抢注人恶意明显,存在多次反复抄袭的情况,而且在实际使用中亦存在商标侵权或不正当竞争行为的,可以在相应商标侵权或竞争案件中一并主张禁止对方的恶意注册行为、行政程序的合理支出要求一并予以考虑,如“普利司通”案。

3.对于被抢注商标在先权利人是否可以提起商标权属纠纷?请求确认该标识的权属并要求抢注人返还标识?

西南政法大学张玉敏教授认为“抢注行为违反法律的明确规定,侵害了在先使用人合法的民事权益,按照《民法总则》和《侵权责任法》的规定构成侵权行为,应当承担向在先使用人返还标识和赔偿损失的民事责任”[2]。

最高院在“巴里赞姆”商标权属纠纷案[3]中,支持了国外权利人要求国内抢注人返还商标标识的主张。确认国内主体抢注商标后转让给关联主体的行为无效,确认抢注商标的申请和注册均属于国外真正权利人所有,判令抢注人将抢注商标转让给国外主体并承担全部费用。

4.实践中在先权利人还可能遇到抢注人以恶意注册的商标对其提起恶意侵权诉讼,此种案件在先权利人(被告)是否可要求恶意注册人(原告)承担诉讼合理费用?

最高院2021年6月发布《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》,批复内容如下:在知识产权侵权诉讼中,被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的,人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。

因此,对于抢注商标又发起恶意诉讼的情况,真正权利人除了上述可解决或要求赔偿的路径,还可以要求抢注人承担恶意诉讼案件的合理支出,与2017年江苏法院的“比特”案相比法院态度有了实质性改变。

三、在授权确权行政诉讼案件中提起附带民事索赔

目前,已有不少民事案件,法院对原告主张的商标权进行评价后,认为属于恶意注册或其他不应保护的情形未支持原告的诉讼请求,如最高院“歌力思”案[4]、浙江高院“vero moda”案[5]、上海浦东法院“摩恩”案[6]等。实际是在民事案件中解决了行政案件中商标有效性问题,在已有民事生效判决的情况下,相应的行政诉讼判决结果基本会与民事案件一致。

针对恶意注册,目前通过修法和出台一些相应的行政规定,在很大程度上得到了遏制,但有些知名度较高的商标仍在遭到各种“围追阻截”的抄袭摹仿,权利人维权成本居高不下,法院审理行政诉讼的案件量不见减少。因此,既然已经在民事案件中解决行政案件问题,那么相应地,也可尝试在行政案件中附带解决民事争议问题。

在我国香港地区,关于商标异议阶段的费用承担,通常由败诉方承担费用,该费用通常包括官费、代理服务费及其他合理支出。欧盟、英国也有类似规定。若在行政案件中支持在先权利人要求恶意注册人支付合理支出或要求注销恶意注册的商标这类附带民事诉求,对于打击恶意注册将更上一个台阶,不仅能促进民事与行政救济的一致性,还能更好地净化商标注册秩序。

附表:

---------------------------------

[2] 参见田晓玲、张玉敏著:《商标抢注行为的法律性质和司法治理》,《知识产权》杂志,2018年,[期号]1

[3] (2020)最高法民再24号民事判决书

[4] (2014)民提字第24号民事判决书

[5] (2013)浙知终第61号民事判决书

[6] (2019)沪0115民初3700号民事判决书