导读:个案判决最大的影响力在于其超越个案之处。本文围绕“乔丹”案,从三个超越个案的角度进行梳理与分析:一是从乔丹的角度谈“外国人姓名在中国的保护”,结合已有案例进行类型化梳理;二是从乔丹公司的角度谈企业的发展能否“洗白”其恶意注册的“原罪”;三是从学理的角度探讨“姓名权”的解释困境以及“公开权”的适用空间。

一、引言

2015年8月,美国联邦法院判决,零售店Dominick's未经迈克尔•乔丹的同意,以商业为目的,擅自使用其名字及形象信息,损害了迈克尔•乔丹的“公开权”(“Right of Publicity”)。[1]判决一出,乔丹随即发表声明:

“我将,不遗余力地,保护我的姓名,不管是在美国,还是在全世界。你知道吗?这是我的姓名。我为之奋斗了三十余年,我不会让任何人拿走它。我将奋斗至最后。”

2016年12月8日,中国最高人民法院判决,迈克尔•乔丹对中文“乔丹”享有姓名权,对拼音“QIAODAN”、“qiaodan”不享有姓名权,由此,乔丹公司对中文商标“乔丹”的注册损害了迈克尔•乔丹的姓名权,对拼音商标的注册未损害其姓名权。[2]乔丹因此发表声明称:

“我很高兴最高人民法院通过商标案判决,承认我保护姓名的权利。中国消费者有权知道乔丹体育及其产品与我没有关联。没有什么比保护自己姓名更重要的,今天的裁决显示这一原则非常重要”。

至此,迈克尔•乔丹的“部分”姓名权在中国终于得到了承认。“一份判决书,半部《商标法》”,最高院判决清楚地回答了自然人就特定名称主张姓名权保护的条件,明确地提出了“稳定对应关系”的标准。可谓是,辨法析理。

同时,该案判决引发了广泛的讨论,褒贬角度也各有不同。如,形式上,作为一份行政判决,似乎在私权上着墨过多;又如,实体上,乔丹的拼音商标、飞人图形商标是否均应获得保护?再如,法理上,传统人格权理论下,姓名权适用于此类案件将导致一系列难以解释的困境;等等。

个案判决最大的影响力,在于其超越个案之处。应当看到,乔丹案判决更大的意义在于对公众预期、对未来裁判的指引。王国维曾言,“入乎其内,故能写之;出乎其外,故能观之。”[3]对个案判决的法律研究亦然。因此,本文将重点从三个超越个案的角度进行梳理与分析:一是从乔丹的角度谈“外国人姓名在中国的保护”;二是从乔丹公司的角度谈企业的发展能否“洗白”其恶意注册的“原罪”;三是从学理的角度探讨“姓名权”的解释困境以及“公开权”的适用空间。

二、从“乔丹”看外国人姓名在中国的保护

乔丹案判决中,最高院明确了外国人的姓名权依法在我国受保护,在符合相关条件即“稳定的对应关系”标准的情况下,可以就其外文姓名的部分中文译名主张姓名权,并认为此前认定的“唯一对应关系”标准过于苛刻。

其指出,依照民法通则第九十九条、侵权责任法第二条的规定,自然人依法享有姓名权。考虑我国相关公众对外国人的称谓习惯,其就特定名称主张姓名权保护的,应当符合以下三项条件:其一,该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉;其二,相关公众使用该特定名称指代该自然人;其三,该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。本案中,现有证据可以证明我国相关公众、新闻媒体普遍以“乔丹”指代再审申请人,“乔丹”已经与再审申请人建立了稳定的对应关系,但不足以证明“QIAODAN”与再审申请人之间已经建立了稳定的对应关系。因此,再审申请人对“乔丹”享有在先姓名权,对“QIAODAN”不享有在先姓名权。

不难看出,按照“稳定的对应关系”标准,即使像“乔丹”、“克林顿”等本属于普通姓氏的名称,但由于其知名度、相关公众的称呼习惯等,对中国相关公众而言,一提到“乔丹”、“克林顿”,就联系到篮球巨星迈克尔•乔丹、美国前总统比尔•克林顿。类似这种情况,就可以认为“该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系”。当然,实践中还会存在其他情况,本部分针对外国人姓名在中国的保护,梳理已有案例,进行分类介绍。

第一种情形,外国人姓名与中文翻译构成完全的对应关系。“乔治•阿玛尼”案中,[4]法院认为,GIORGIO ARMANI作为服装设计师在世界服装界享有较高声誉,其以中文译名“乔治•阿玛尼”在中国大陆为公众所知悉。虽然还存在对GIORGIO ARMANI的其他译法,但尚不足以推翻上述事实。未经许可使用与GIORGIO ARMANI中文译名“乔治•阿玛尼”相同的文字注册争议商标,容易导致相关公众将其与GIORGIO ARMANI产生联系,认为相关商品或服务的来源与GIORGIO ARMANI有关,从而损害GIORGIO ARMANI的姓名权。

第二种情形,外国人姓名与中文翻译构成部分的对应关系。其中,该情形又分为特殊的涉及政治人物的姓名、普通的具有一定知名度的姓名等情况。

“克林顿”案中,[5]法院认为,克林顿作为外国的姓氏,虽然是普通姓氏,但是由于比尔•克林顿曾经是美国总统,是公众广为知晓的人物。中国公众在看到“克林顿”商标时,容易与美国总统克林顿产生联系。值得注意的是,该案的特殊之处在于,“克林顿”是总统姓名,因而涉及政治影响问题,同时,该争议商标申请使用在避孕套等商品上,容易产生不良社会影响。因此,该案中,法院并没有适用“在先权利”条款,而是适用“不良影响”条款进行解决。

“布兰妮”案中,[6]商评委及法院认为,现有证据对美国歌手布兰尼•斯比尔斯(Britney Spears)的指代多以“布兰尼•斯比尔斯”、“小甜甜布兰妮”或者英文名的形式出现,由于“布兰妮”为英美国家的常见英文名,现有证据不足以证明相关公众将“布兰妮”与美国歌手布兰尼•斯比尔斯之间建立起唯一对应联系。可见,该案遵循的是“唯一对应关系”标准,“乔丹”案此前也是由于苛守该标准而败诉。若采用“稳定的对应关系”标准,小甜甜布兰妮对“布兰妮”是否享有姓名权,尚有探讨的余地。

第三种情形,外国人姓名的英文部分在中国的保护问题。在“IVERSON”案的判决中,[7]法院认定,中国公众已经将“IVERSON”与Allen Iverson建立了对应关系,“IVERSON”作为著名的NBA球星已经为中国公众所熟知,林则栋未经许可申请注册争议商标,损害了Allen Iverson的姓名权。此外,在另一起关于中文商标“艾弗森”的异议复审中,商评委认为,[8]“艾弗森”可视为英文“IVERSON”的中文音译,为普通美国姓氏,其并非Allen Iverson的姓名全称,“艾弗森”与Allen Iverson缺乏唯一对应关系,并未损害其姓名权。该案中,商评委没有承认艾弗森的姓名权,而是适用“不良影响”条款,裁定“艾弗森”不以注册。

三、从“乔丹公司”看企业发展能否“洗白”其恶意注册的“原罪”

不可否认,时至今日,乔丹公司已具有较大的规模和一定的知名度,取得了一定的商业成功。乔丹公司亦以此为其注册行为合法化的理由,试图以其经营上的成功“洗白”其当初恶意注册的“原罪”。乔丹公司认为,其从最开始申请“乔丹”系列商标至今已逾二十四年,取得了巨大的商业成功,建立了稳定的消费者群体和较高的市场声誉,形成了稳定、可区分的市场秩序。“乔丹”系列商标创造了巨大的商业价值,为社会作出了巨大贡献,不能由再审申请人侵占乔丹公司取得的成就。

对此,最高院认为,上述事实均不足以使得争议商标的注册具有合法性。除申请注册争议商标外,乔丹公司及其关联公司还先后申请注册了一系列与乔丹本人密切相关的其他商标,包括将乔丹两个孩子的姓名及其汉语拼音申请注册了多项商标,这更加凸显其主观恶意。其主张的市场秩序或者商业成功并不完全是乔丹公司诚信经营的合法成果,而是一定程度上建立于相关公众误认的基础之上。维护此种市场秩序或者商业成功,不仅不利于保护在先姓名权人的合法权益,而且不利于保障消费者的利益,更不利于净化商标注册和使用环境。可见,乔丹公司经营上的成功并不能“洗白”其当初恶意注册的“原罪”。

类似地,在“福联升”案中,[9]最高院清楚地指出,虽然被异议商标“福联升FULIANSHENG及图”经过一定时间和范围的使用,在客观上形成了一定的市场规模,由于被异议商标申请人福联升公司未能尽到合理注意和避让义务,仍申请注册并大规模使用,由此带来的不利后果,理应自行承担。

显然,一个本身就是不合法的行为,当然不会因为之后的使用行为使其合法化。依据“不洁之手”、“欺诈毁灭一切”等原则,当涉及他人的在先合法权益、消费者利益等更多的考量因素时,即使企业后来发展取得成功,其历史原罪也难以洗白。

此外,尽管乔丹公司大部分的“乔丹”商标由于注册已经超过五年而未被撤销,但相关分析已指出,乔丹公司过去使用以及将来使用这些有中文“乔丹”字样的注册商标,都非常有可能被认定为侵害乔丹在先的姓名权,从而会被要求赔偿损失。[10]依此,乔丹公司的原罪偿付之路才刚刚开始,乔丹提起的其他民事诉讼仍待法院进一步判决。

四、从“姓名权”的解释困境看“公开权”的适用空间

传统民法视野下的人格权以人的尊严价值及精神利益为保护内容,具有不可转让性、不可放弃性、不可继承性、平等性等特征。[11]最高院在乔丹案中指出,在适用商标法第三十一条的规定对他人的在先姓名权予以保护时,不仅涉及对自然人人格尊严的保护,而且涉及对自然人姓名,尤其是知名人物姓名所蕴含的经济利益的保护。

可见,在乔丹案等类似案件中,在适用商标法第三十一条对他人的在先姓名权予以保护时,已突破了传统民法理论认为的人格权和财产权的分界,由此也引发了一些适用的空白状态和解释困境。最为突出的是,权利人去世后,如何保护其姓名或肖像等人格利益问题。由于人格权依附于生者,不可转让不可继承,一旦权利人去世,就会出现权利真空,此时将其姓名或肖像注册为商标,应当如何处理?目前法院处理这类案件的特点是,不认可姓名权包含财产利益,由此导致在姓名权人死亡后,对该姓名不予保护或者不是通过在先权益的方式保护。[12]这典型地反映了传统人格权理论在现实中的适用或解释困境。

面对人格权适用于商标法的一系列解释困境,近年来已有不少引入“公开权”的声音。“公开权”最早提出于美国1953年的Haelan案,[13]指的是,未经他人同意以商业目的擅自使用他人姓名、肖像或其他人格标识,从而非法占用他人人格的商业价值。

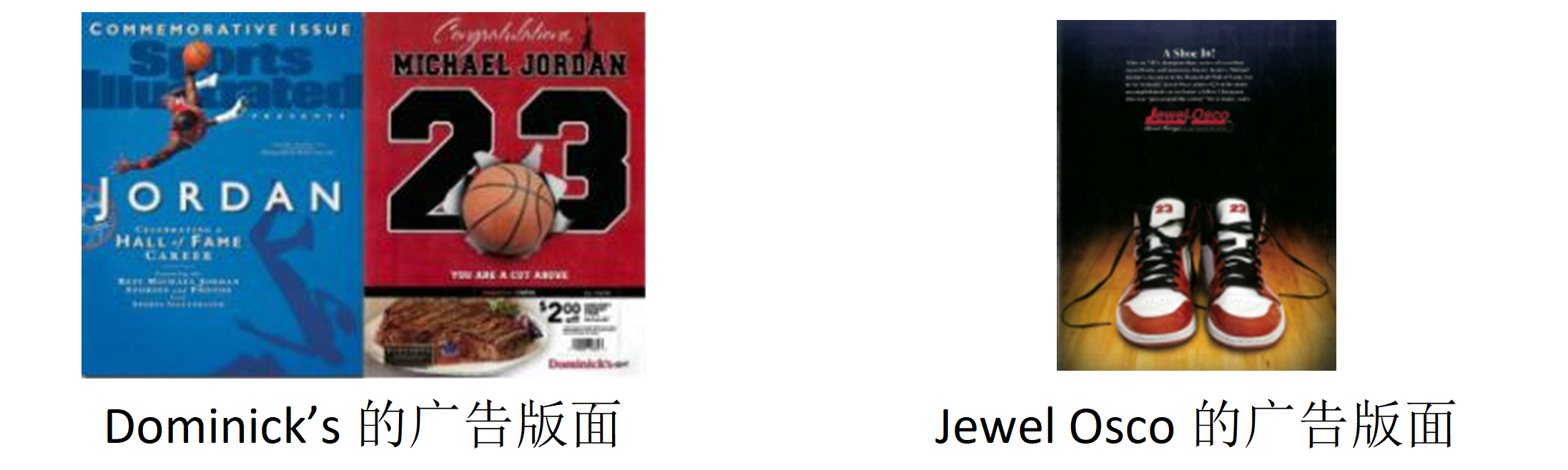

以开头所提到的乔丹在美国的两起“公开权”诉讼为例,2009年,为庆祝乔丹进入名人堂,《体育画报》发行了庆祝的特刊,该庆祝特刊中各给了本地零售店Dominick's和Jewel Osco一页免费的版面,作为交换条件,这两家零售店提供地方销售该特刊。其中,Dominick's在特刊的版面,上方大部分展示的是乔丹的名字“Michael Jordan”及其23号篮球鞋,而下方小篇幅则是牛排2块美元的打折券。Jewel Osco则在其版面上写了一段恭喜乔丹的话,展示其23号球鞋,并附上自己的名字“Jewel Osco”。随后,乔丹根据《伊利诺斯州公开权法案》,以侵犯其“公开权”为由将Dominick's和Jewel Osco告上法庭。按照该公开权法案,需满足以下三个要件:(1) 擅自使用他人姓名或其他人格标识;(2) 未经他人同意;以及(3) 为了商业利益。由于涉及宪法第一修正案的言论自由,此案历经五年,联邦法院最终支持了乔丹,判决Dominick’s赔偿890万美金。之后,由于Dominick’s和JewelOsco归于连锁超市Safeway 旗下,Jewel Osco的诉讼也一并和解。

美国相关分析由此指出,“中国是否应当考虑认可‘公开权’?我的答案是,是的,中国应当这样做。为什么?也许,中国法院对乔丹的姓名及其飞人剪影的保护的拒绝就能充分地解释。”实际上,早在乔丹案发生前,我国就有相关学者对“公开权”的引入进行了一定的研究,我国法院此前也在一些涉及虚拟角色形象的案件中适用了“商品化权”,同时也引发了一定的争议,目前对此尚未有定论。鉴于目前人格权的适用及解释困境,“公开权”的引入也未尝没有适用的空间,当然,这还需要对中国法的理论与规范体系做认真的研究。

结语:

尽管韦之教授在为乔丹公司所撰写的代理词中说“我们不需要费太多的口舌就能够确信乔丹二字属于公共符号资源,它是汉语文明的结晶•••”,但正如其他同样属于公共资源的语言符号一样,这些符号一旦通过人的活动不断获得新的意义,他人如何在不同语境下使用这些符号便具有了不同的法律后果,这些符号也具有了类似“生命”的过程,即从生成、繁衍、老化而走向消亡。[14]

符号意义演变的过程,也是基于该符号的财产利益分配过程,分配给原权利人、第三人,抑或留给公共领域?知识产权制度就是在衡量各方利益的基础上予以合理分配。[15]就此意义而言,权衡各方利益的基础上,法律将“乔丹”二字分配给了迈克尔•乔丹本人。至于“QIAODAN”、“qiaodan”、飞人剪影的图形等商标,又该如何分配才合理,仍有探讨的余地。

[1] See Maudlyne Ihejirika: Jurors award Michael Jordan $8.9 million in Dominick’s lawsuit, available at: http://chicago.suntimes.com/sports/jurors-award-michael-jordan-8-9-million-in-dominicks-lawsuit/.注:关于”Right of Publicity”,目前有多种译法,如“公开权”、“形象权”、“商品化权”等,其在美国提出之初,源于与”Right of Privacy”(“隐私权”)的分野,因此,本文倾向于选择“公开权”的译法。

[2](2016)最高法行再27号,(2016)最高法行再31号。

[3]王国维:《人间词话》,文汇出版社2007年版,第76页。

[4](2010)高行终字第1387号。

[5](2009)一中行初字第294号。

[6](2012)高行终字第1816号。

[7](2013)高行终字第883号。

[8] 商评字(2013)第07267号。

[9](2015)知行字第116号。

[10]黄璞琳:《乔丹体育只是丢了3件非核心乔丹商标?可能没那么简单!》,璞琳说法,https://mp.weixin.qq.com/s/fqOI__7gxF1M36u1dABJvw.

[11]参见李琛:《质疑知识产权之“人格财产一体性”》,《中国社会科学》2004年第2期。

[12]钟鸣:《形象符号商业价值的司法保护》,知产力,http://www.zhichanli.com/article/30489.

[13] See Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, 202 .2d 866, (C.A.Z1953).

[14]黄华新、徐慈华:《论意义的“生命”历程》,《哲学研究》2004年第1期。

[15]参见李琛:《论知识产权法的体系化》,北京大学出版社2005年版,第148页。